(クレジット:アストロバイオロジーセンター)

概要:

地球のように生命を宿すことが可能な惑星(ハビタブル惑星)の探査の対象として、近年、赤色矮星(せきしょくわいせい、M型星)と呼ばれる太陽質量の半分以下の低温度星が注目されています。太陽に近い恒星の多くは赤色矮星であり、近い将来そのような惑星に生命が存在する兆候(バイオマーカー)を観測することが期待されています。

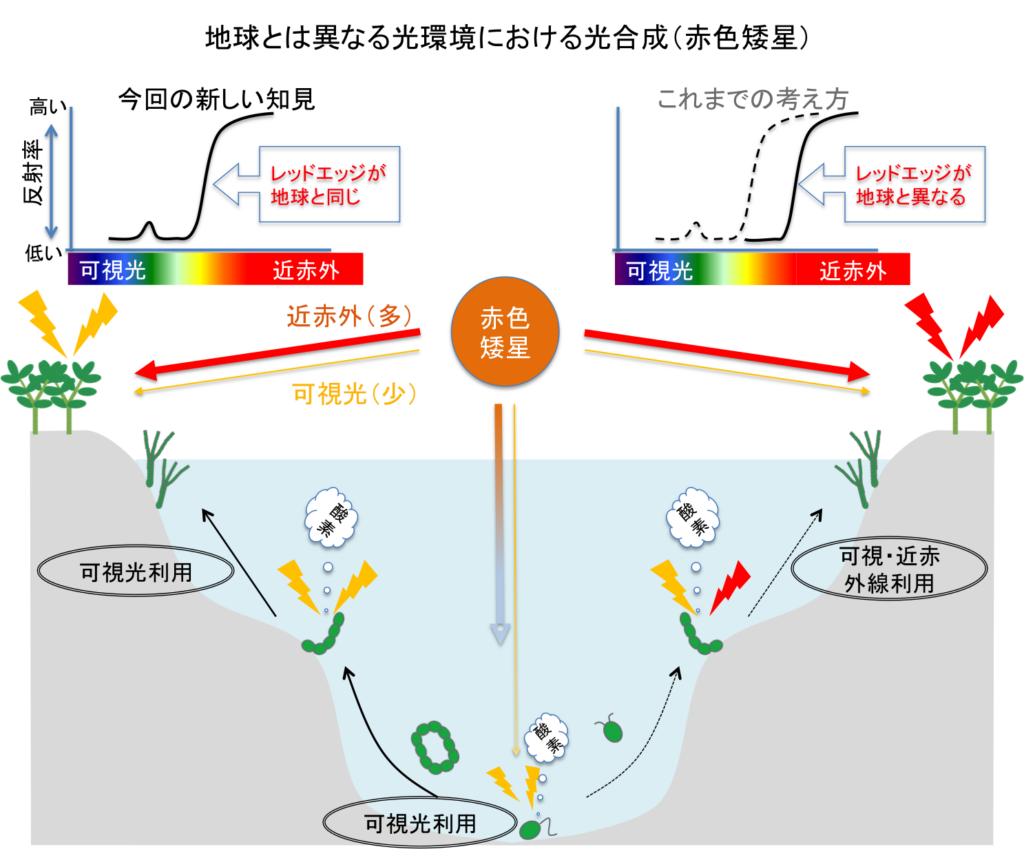

太陽系外惑星の有力なバイオマーカーとして、陸上の植生が作るレッドエッジと呼ばれる反射スペクトルがあります。しかし、レッドエッジの位置(波長約0.7μm)は植生が光合成に利用する光の波長によって決まるため、これまでは恒星が照射する光の波長によって異なると考えられてきました。例えば、赤色矮星まわりの惑星では可視光よりも波長の長い近赤外線が卓越するため、レッドエッジも長波長側の近赤外線に移動すると予想されていました。

自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターの滝澤謙二特任准教授・日下部展彦特任専門員、基礎生物学研究所の皆川純教授、東京大学の成田憲保助教・田村元秀教授からなる共同研究チームは、赤色矮星まわりの生命居住可能惑星の光環境を想定した場合、レッドエッジが現れる波長はどこになるのかを光合成機構の観点から理論的に検討しました。その結果、赤色矮星まわりであっても水中で発生・進化して最初に上陸する光合成生物は、赤外線が水で吸収されるため地球と同じように光合成に可視光を利用し、その結果、従来の予想とは異なり、地球の植生と同じ位置にレッドエッジが現れる可能性が高いことを初めて提唱しました。本研究は、将来の系外惑星における生命探査観測において鍵となるバイオマーカーと波長を示す重要な指針を与えるものと考えられます。

本研究の成果は、英国時間2017年8月8日午前10時(日本時間8日午後6時)に英国オンライン科学雑誌Scientific Reportsに掲載されます。

背景:

NASAのケプラー探査機の観測により太陽系外惑星が銀河系に遍在することが明らかになり、生命居住可能領域にある地球型惑星の発見が相次ぐ中、太陽に近い恒星のまわりに生命を宿す第二の地球を発見することが実現可能な目標として期待されています。太陽系外惑星の観測により惑星大気に酸素の存在が確認できれば、生命が存在する兆候(バイオマーカー)と言えますが、非生物的な酸素発生の可能性も考えられるため、それだけでは決定的な証拠となりません。また、太陽に近い恒星の多くは赤色矮星であり、今後の最も重要な観測対象となっているため、赤色矮星まわりの地球型惑星におけるバイオマーカーの研究を進めることが喫緊の課題となっています。

地球上の植物は光合成に利用する青色から赤色までの可視光を吸収し、利用しない近赤外線を反射するため、「レッドエッジ」と呼ばれる特徴的な反射スペクトルを示します。このレッドエッジが系外惑星においても観測されれば、酸素の存在と合わせて、より確実に生命の存在を裏付けるバイオマーカーとなります。ただし、光環境が異なる系外惑星においてレッドエッジの波長が地球と同じとは限りません。今後の重要な観測対象となる赤色矮星は、可視光よりも近赤外線を多く照射するため、光合成の利用波長が可視光から近赤外線に移動し、それによりレッドエッジの位置も長波長側に移動すると考えられてきました。本研究では、光環境に合わせたレッドエッジの移動が妥当かどうか、最新の光合成研究に基づく検討を行なった結果、従来の予想とは異なり、地球の植生と同じ位置にレッドエッジが現れる可能性が高いことを示しました。

研究成果:

太陽系近傍の赤色矮星しし座AD 星の生命居住可能領域に地球型惑星が存在した場合の陸上と水中の光環境を推定し、その環境に最適な光合成利用波長を予測しました。この仮想惑星の陸上では近赤外線が豊富に得られるため光合成の生産性を高めるように適応進化した場合、900 nmまたは1,100 nmまでの光を光合成に利用し、レッドエッジはそれより長波長側に現れると予測されました。一方、水中では水分子により近赤外線の減衰があるため、赤色矮星まわりであっても地球上と同様に可視光のみに依存する光合成生物の存在が予測されました。水中の可視光利用生物から陸上の近赤外線利用生物への光合成機構の進化経路として、2つある反応中心の一方で可視光を利用し、もう一方で近赤外線を利用する過渡的な光合成機構を想定することができます。ただし、吸収波長の異なる2つの反応中心をバランスよく励起することができなければ、獲得したエネルギーにより危険な活性酸素が発生し、生存にはむしろ不利になります。この過渡的な光合成機構が水中と陸上の境界領域の光環境に適応することが可能か、地球上で実際に生じた陸上化の例と比較して検証しました。その結果、酸素発生光合成生物が速やかに水中から陸上へ進化するためには:

- 主星の放射スペクトルが水分子の光透過スペクトルに近い

- 複数ある反応中心の励起波長が近い

- 反応中心の励起バランスを保つ仕組みが備わっている

の三条件が必要なことが明らかになりました。地球上の光環境、光合成機構がこの三条件を満たすのに対し、赤色矮星まわりの惑星では主星の放射ピークが長波長側に大きくずれているため、反応中心の励起波長が大きく異なると励起バランスを保つことが難しくなり、上陸が困難になります。

一方、可視光のみを利用する場合、反応中心励起波長が近いため、赤色矮星の照射下であっても励起バランスを保つことが可能になることから、最初に上陸する光合成生物は地球と類似した光合成機構を持つ可能性が高く、レッドエッジの位置も地球と同様であると考えられます。このことから、赤色矮星まわりの惑星でも、最初に陸上に進出した植物のレッドエッジは地球と同じ位置にあらわれる可能性が高いことを初めて提唱しました。

今後の展開:

赤色矮星まわりの惑星において、環境に合わせた生物の適応を考えるだけでなく、その適応状態に至るプロセスを検証することにより初めて、酸素発生光合成生物の誕生から陸上化までの過程で可視光利用が維持されることが示されました。水中において阻害される近赤外線利用型への進化が、陸上においては速やかに進行するのか、光合成の機能と進化プロセスの両面から更なる検証を進めることが重要になります。また、30メートル望遠鏡(TMT)や宇宙望遠鏡など将来の太陽系外惑星の観測装置は、可視光から近赤外線の広域波長をカバーし、赤色矮星におけるレッドエッジの位置が陸上植生の進化に合わせて長波長側にシフトしていくことも捉えるようにする必要があると考えられます。

用語解説:

ケプラー探査機:2009年に打ち上げられたNASAの太陽系外惑星探査機。2,000個以上の太陽系外惑星を発見し、恒星の数と同等の惑星が存在することを明らかにした。

生命居住可能領域:恒星から一定の距離にあり、放射されるエネルギーにより惑星表面で水が液体の状態で保たれる領域。ハビタブルゾーンとも呼ぶ。

光合成反応中心:光エネルギーを化学エネルギーに変換する色素タンパク質複合体。酸素発生型光合成では二つ一組で一連の電子伝達反応を駆動する。

集光アンテナ:反応中心の周りに配置され、光を集めエネルギーを反応中心に受け渡す役割を担う色素タンパク質複合体。

研究サポート:

本研究は、文部科学省科学研究費助成事業の支援のもとで行われました。

論文情報:

論文タイトル:Red-edge position of habitable exoplanets around M-dwarfs

掲載誌:Scientific Reports

著者:Kenji Takizawa, Jun Minagawa, Motohide Tamura, Nobuhiko Kusakabe, Norio Narita

関連リンク:

国立天文台プレスリリース

基礎生物学研究所プレスリリース